„Nach 12 Stunden wandern ohne einer Menschenseele zu begegnen, erreichten wir den Fuße des Amotsang. Die Träger ließen meine Ausrüstung zu Boden, mit der ich etwa drei Wochen autark überleben könnte. Sie drehten um, und joggten zurück ins Dorf. Nun war ich alleine. Nur der Berg und ich.“

Aber warum eigentlich der Amotsang?

Der 6393 Meter hohe Berg liegt etwas abseits der üblichen touristischen Pfade. Man weiß kaum etwas über ihn. Selbst über Google Earth ist er an vielen Stellen eher schlecht einzusehen und bisher hatte noch kein Mensch seinen Gipfel erreicht. Der Amotsang war einfach perfekt, um meinen Trainingszustand in einer Solotour zu testen.

Da der Berg nur über kleine Wanderpfade zu erreichen ist, brachte ich gemeinsam mit Trägern meine Ausrüstung von Kathmandu bis zum Fuße des Berges. Bei großen Expeditionen kommen da mal gut und gerne Tonnen von Ausrüstung, mit entsprechend vielen Trägern oder Tragtieren, zusammen. Bei diesem Projekt war zum Glück ein weitaus minimalistischer Ansatz möglich.

Die 35 Kilo Gepäck konnte die zwei Träger und ich ohne Probleme alleine transportieren. Beide Jungs kamen aus einer Agentur, ein kleines Familienunternehmen, mit dem ich meine Expeditionen jedes Jahr gemeinsam plane. Zu dritt sind wir also mit Ausrüstung und Essen zunächst mit dem Bus von Kathmandu nach Besisahar und von dort aus weiter mit dem Jeep Richtung Kotu. Schon ab Kotu waren die Wege nicht mehr mit dem Fahrzeug passierbar, sodass es zu Fuß bis zum nächsten Dorf, Meta, weiterging.

Mit jedem Kilometer, wurde es ruhiger und ruhiger und immer weniger touristisch. Ab Meta lag noch eine Tageswanderung vor uns, bevor wir das Dorf Nar – das letzte Dorf vor dem Amotsang – erreichten. Nach einer Übernachtung in Nar sind wir ins Tal reingewandert, in dem noch niemand von uns dreien je zuvor gewesen war.

Ihr könnt euch vorstellen, dass es teilweise an fröhlicher Verzweiflung grenzte, wenn wir mal wieder an eine Weggabelung kamen und trotz intensiver Beratung und Studium der Karten die ein oder andere falsche Abzweigung nahmen. Nach zwölf Stunden wandern, ohne einer weiteren Menschenseele zu begegnen, erreichten wir den Fuß des Amotsang.

Die Träger ließen meine Ausrüstung zu Boden, drehten sich um und joggten direkt zurück ins Dorf. Dort würden sie auf mich warten, bis ich zurückkomme, um mit mir meine Ausrüstung zurück zu transportieren.

Nun war ich alleine. Nur der Berg und ich.

Mein erstes Camp schlug ich direkt neben einem Fluss auf einer Höhe von 4600 Metern auf. Wenn ich Camp schreibe, meine ich damit: mein Zelt, mein Essen und mich.

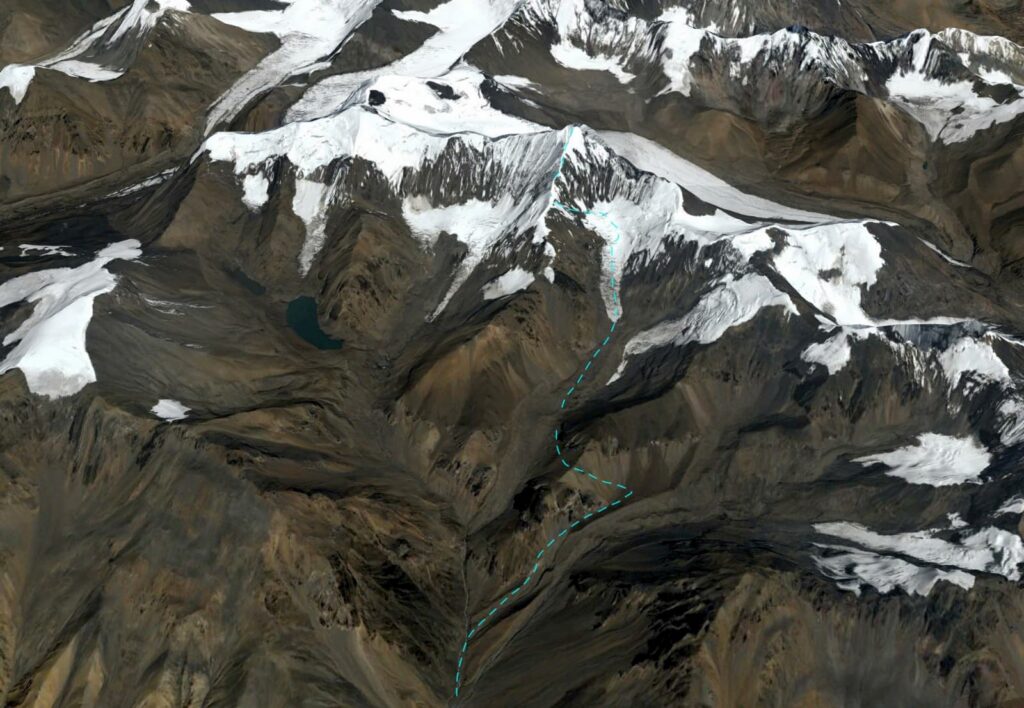

Am nächsten Morgen wollte ich nach dem Plan vorzugehen, den ich mir bereits auf Basis von Karten und Google Earth gemacht hatte – über das Flusstal an der Südwestwand aufsteigen. Ziemlich schnell jedoch traf ich auf einen riesigen Klippenüberhang, von dem ein Wasserfall hinunterstürzte. Von seiner Existenz hatte ich vorher überhaupt keine Ahnung gehabt.

Nach einer vernünftigen Risikoeinschätzung konnte ich auch ziemlich schnell feststellen, dass ich diesen Überhang niemals hoch- geschweige denn runter kommen würde. Das ist das Schöne bei einer Erstbesteigung. Es läuft so gut wie NIE etwas nach Plan! Ich musste meine Umgebung also erstmal weiter erkunden.

Schließlich entschied ich mich für die Südostwand. Ich wollte den Bergrücken auf der Ostseite auf der Höhe von 5200 Meter überschreiten, um so den Flusslauf zu erreichen, der den Wasserfall speist. Von dort aus würde ich den Flusslauf weiter aufsteigen. So der Plan.

Nachdem ich den Bergrücken überschritten hatte, sah ich mich einem Gletscher gegenüber, der relativ steil aus der Südostwand hervorragte. Hier, auf 5500 Metern, direkt vor dem Gletscher, schlug ich mein zweites Camp auf, um das Schmelzwasser als Trinkwasser zu verwenden und eine geeignete Route für den Gipfelstieg ausfindig zu machen.

Nach einem Ruhetag, um meine Kräfte zu mobilisieren, trat ich am vierten Tag zum Gipfelversuch an.

Während ich die Ostwand aufstieg, merkte ich recht schnell, dass sie eine einzige riesige Felswand ist. Zwar gab es auch Abschnitte mit Eisrinnen, die sich für einen Solobestieg super eignen würden, das große Problem waren jedoch die ersten 50 Meter massiver Felsabbruch. Ich wusste genau, dass ich diesen ohne Seilpartner niemals schaffen würde. Ich musste eine andere Route finden.

In solchen Momenten arbeite ich viel mit Instinkt und Erfahrung. Ich schaue mir meine Optionen genau an, lese den Berg und seine Routen. Ich wusste: Der Süd Gart ist die beste Option. Das einzige Problem: Sollte ich noch mehr Zeit brauchen, um einen geeigneten Weg zu finden, müsste ich erneut zu Camp eins absteigen, um von dort mehr Nahrung zu Camp zwei zu befördern.

Es stand also fest: Ich würde weiter gehen.

Nicht über den Ost Grat, sondern über den Süd Grat. Was ich noch nicht wusste? Auch der Süd Grat sollte einige schöne Überraschungen für mich bereithalten.

Der Grat war stark verspaltet, auch gab es einige Seracs (Türme aus Gletschereis), steilere Eiskletterpassagen und viel Tiefschnee. Der Aufstieg zog sich daher etwas in die Länge, sodass ich erst am Nachmittag den Gipfel erreichte. Bereits im Camp zwei hatte ich leichte Magenverstimmungen bekommen, weshalb ich dann doch ziemlich k.o. war. Das hatte ich mir irgendwie leichter vorgestellt. Aber was will ich auch mit einfach, einfach ist ja auch langweilig, oder ;)? Außerdem war die Aussicht dafür brutal schön.

Ich konnte sie aber nur kurz genießen, da ich die Hufe schwingen und mit dem Abstieg beginnen musste. Die Sonne begann bereits unterzugehen und nach einer Stunde Abstieg in der Dämmerung folgten noch drei weitere Stunden im Dunkeln.

Glaubt mir, als ich schließlich in Camp zwei ankam, mir noch eine Tasse Tee und eine Mahlzeit – trotz Magenprobleme – reinzog, war ich doch ganz schön froh.

Es fasziniert mich immer wieder, wie ich noch am Anfang einer Expedition einen viel weltlicheren Bezug habe: Menschen und Dinge vermisse, meine Hoffnungen, Wünsche und Träume ganz intensiv spüre. Nach einer gewissen Zeit verblasst all dies immer und immer mehr.

Es gibt nur noch den Berg und mich, alles ist neutral, alles ist im Gleichgewicht, losgelöst von den Fragen und Aufgaben, die mich unten erwarten.

Es fühlt sich ein bisschen so an, als würde sich meine Seele reinigen, den Reset – Knopf drücken.

In diesem Flowmodus nehme ich mich selbst und meine Umgebung viel rationaler wahr. Probleme, die vor dem Aufstieg noch wichtig waren, erscheinen mir jetzt völlig trivial, weil sie mein Leben, meine Existenz, nicht bedrohen. Dieser Moment, als ich mir mechanisch noch eine Mahlzeit reinschaufelte, weil ich wusste, dass ich mich dadurch besser regenerieren würde, war so ein Moment.

Am nächsten Tag stieg ich auf Camp eins ab. Nach noch einer weiteren Nacht dort, packte ich alles zusammen. Für den Weg zurück ins Dorf entscheid ich mich nur zu Frühstücken. Immerhin war der Amotsang ja nur eine Trainingsbesteigung und da kann ich meine Fettverbrennung ja mal etwas ankurbeln und schauen, wie fit ich bin.